「脂肪を減らして筋肉を守る!ダイエット中に食べたい魚と肉」

BLOG

2025 / 08 / 08

最終更新日:2025年8月13日

ダイエットを経験したことがある方なら、「ただ食事量を減らすだけ」では長続きしないことを、身をもって知っているはずです。

特に30〜50歳になると、20代の頃と比べて基礎代謝が低下し、筋肉量も減少傾向にあります。

そのため、食べる量を減らし過ぎると筋肉が落ちやすく、リバウンドしやすい体質になってしまうのです。

Contents

ダイエットの目的とリスクを再確認する

多くの人は「体重を落とす」ことをダイエットの目的としがちですが、本質はそこではありません。

本当の目的は、健康的で引き締まった体を手に入れること。

そのためには、単純な体重減少ではなく、体脂肪の減少と筋肉量の維持が必須です。

特に30〜50歳は、以下のリスクが高まります。

- 筋肉量の減少 → 基礎代謝が下がり、太りやすい体質に

- 骨密度の低下 → 運動不足や栄養不足による骨粗鬆症リスク

- ホルモンバランスの変化 → 男性はテストステロン低下、女性は更年期による代謝低下

これらを防ぐためには、必要な栄養を摂りながら脂肪を落とすことが重要です。

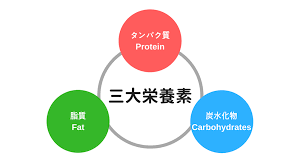

筋肉を落とさず脂肪を減らすためのPFCバランス

ダイエット経験者でも意外と見落としがちなのが、PFCバランス(タンパク質・脂質・炭水化物の比率)です。

基本の目安(30〜50歳・活動量中程度の場合)

- タンパク質:体重 × 1.5〜2.0g

- 脂質:総摂取カロリーの20〜25%

- 炭水化物:残りのカロリー分

例:体重70kgの男性(目標カロリー1,800kcal)の場合

- タンパク質:105〜140g(420〜560kcal)

- 脂質:40〜50g(360〜450kcal)

- 炭水化物:200〜230g(800〜920kcal)

ポイントは、タンパク質を優先的に確保すること。

これにより、筋肉の分解を防ぎ、基礎代謝を保ったまま脂肪燃焼を促進できます。

魚と肉がダイエットに適している理由

魚と肉は、ダイエット経験者にこそおすすめしたい食材です。理由は大きく3つあります。

- 高たんぱくで筋肉を守る

魚も肉も、筋肉の材料となるアミノ酸を豊富に含みます。特に鶏胸肉や白身魚は低脂質で、カロリーを抑えながらタンパク質を摂取可能。 - 満腹感が持続しやすい

タンパク質は消化吸収に時間がかかるため、血糖値の急上昇を防ぎ、間食を減らせます。 - 脂質の質が選べる

魚の脂はEPA・DHAなどのオメガ3脂肪酸が豊富で、抗炎症作用や中性脂肪低下効果があります。

赤身肉には鉄分・ビタミンB群が多く、疲労回復にも役立ちます。

今日から始められる実践ステップ

- 毎食に必ず魚または肉を一品入れる

朝はサバ缶や鶏むねハム、昼夜は焼き魚・ステーキ・蒸し鶏などシンプル調理でOK。 - 脂質は調理法でコントロール

揚げ物よりも、蒸す・焼く・煮るを優先。油を使う場合はオリーブオイルやごま油を少量。 - 炭水化物は「動く前に」

トレーニング前後や活動量が多い時間帯に摂取し、夜は控えめにする。 - 水分を十分に取る

タンパク質代謝には水が必要。体重 × 30mlを目安に。

ダイエットにおすすめの魚

ダイエット経験者なら一度は「鶏むね肉最強説」を耳にしたことがあると思いますが、実は魚も負けてはいません。

むしろ、魚には肉にはない脂質の質の良さとミネラルの豊富さがあり、年齢を重ねた体にはより有効です。

30〜50歳の体は、炎症・血中脂質の上昇・ホルモンバランスの変化などが起こりやすく、魚に含まれるEPA・DHAはそれらの改善に大きく貢献します。

ここでは、白身魚・青魚それぞれの特徴と、ダイエット中に特におすすめの魚を紹介します。

白身魚(タラ・ヒラメ・カレイ)

白身魚は、低脂質・高たんぱく・消化に優しいのが最大の特徴です。

特にダイエット後半でカロリーを絞りたい時や、胃腸が疲れている時に最適。

栄養面のメリット

- 脂質は100gあたり1〜3gと非常に低い

- ビタミンB12やリンなどのミネラルが豊富

- タンパク質含有量は20g前後と肉類に匹敵

調理のポイント

- 蒸す・煮る調理で脂質ゼロに近づける

- 塩麹や酒で下味をつけてしっとり感をキープ

- 冷凍切り身をストックすると時短になる

おすすめ料理例:

- タラの蒸し焼き(ポン酢+ネギ)

- カレイの煮付け(砂糖控えめ)

- ヒラメの昆布締め(刺身で高たんぱく低カロリー)

青魚(サバ・サンマ・イワシ)

青魚は「脂が多いからダイエット向きじゃない」と思われがちですが、それは大きな誤解。

青魚の脂はオメガ3脂肪酸(EPA・DHA)で、これは中性脂肪を減らし、血液をサラサラにする効果があります。

栄養面のメリット

- EPAが炎症を抑え、脂肪燃焼をサポート

- DHAが脳の働きを助け、集中力アップ

- 良質な脂質が満腹感を持続

調理のポイント

- 焼き過ぎると脂が流出するので中火〜弱火で

- 水煮缶を活用すれば調理ゼロで高栄養

- 塩分は控えめに(缶詰は湯通しで減塩可能)

おすすめ料理例:

- サバの塩焼き+大根おろし

- イワシの梅煮(砂糖はラカントに置き換え)

- サンマの塩焼き(内臓もEPAが多い)

高たんぱく低脂質の魚ベスト5

- マグロ(赤身):タンパク質26g、脂質1g

- カツオ:タンパク質25g、脂質1g

- スズキ:タンパク質20g、脂質1g

- タラ:タンパク質17g、脂質0.3g

- ホッケ(干物):タンパク質20g、脂質2g

これらはカロリーを抑えたい時期に特に活躍します。

まとめ

魚はダイエット経験者にとって、肉に偏りがちなタンパク源を補完する強力な武器です。

特に青魚のEPA・DHAは、年齢による代謝低下や血中脂質の上昇に対抗できる成分。

「週3回は魚を食べる」を目標にすると、体脂肪減少だけでなく健康診断の数値改善にもつながります。

ダイエットにおすすめの肉

ダイエットのタンパク源として真っ先に思い浮かぶのは肉。

実際、肉は高たんぱくで満足感も得やすく、調理の幅も広い食材です。

ただし、肉は種類や部位、調理法を間違えると脂質過多になり、せっかくの努力が水の泡になることも。

ここでは、鶏・牛・豚それぞれのメリットと注意点、さらにダイエット経験者が陥りやすい「肉の落とし穴」も含めて解説します。

鶏胸肉とささみの使い分け

鶏胸肉の特徴

- 100gあたりタンパク質約22g、脂質約1.5g(皮なし)

- イミダペプチドという疲労回復成分を含む

- 値段が安く、調理法も豊富

ささみの特徴

- 100gあたりタンパク質約24g、脂質約0.8g

- 胸肉よりさらに低脂質

- 小ぶりで火が通りやすく、時短向き

使い分けのポイント

- 胸肉はメインディッシュに(蒸し鶏・グリル・低温調理)

- ささみはサラダ・スープ・和え物に(コンビニでも手に入る)

赤身肉(牛・豚)

赤身肉は「脂質が多くて太る」と思われがちですが、部位を選べばダイエット向きです。

メリット

- 鉄分・亜鉛・ビタミンB群が豊富(特にB12)

- クレアチンが筋力維持に役立つ

- 噛みごたえがあり、満腹感が得やすい

注意点

- 部位によっては脂質が高い(霜降りは避ける)

- 調理油の使いすぎに注意

おすすめ部位(100gあたりの脂質)

- 牛ヒレ:脂質5g

- 牛モモ:脂質7g

- 豚ヒレ:脂質3g

- 豚モモ:脂質5g

加工肉の落とし穴(ソーセージ・ハム)

加工肉は手軽でおいしい反面、

- 添加物(リン酸塩・発色剤)が多い

- 脂質と塩分が高め

- タンパク質量のわりにカロリーが高い

結論:ダイエット中は常用せず、非常時や外出先の非常食として限定的に使う。

まとめ

肉はダイエット経験者にとって欠かせない食材ですが、選び方と調理法次第で結果は大きく変わります。

鶏胸肉や赤身肉を中心に、脂質と塩分をコントロールしながら摂取すれば、脂肪燃焼と筋肉維持の両立が可能です。

本日の著者

○名前 糸井 元哉 (いとい もとや)

○趣味:都内のお洒落カフェ巡り

○実績

2024 APF GUARDNER BELT CUP クラシックサーフ部門 3位

店舗詳細

- パーソナルジムBEYOND 溝の口店

- 神奈川県川崎市高津区溝口2-14-31 MSメディカルビル6A

- 営業時間 8:00~23:00

- 電話番号 044-811-0810

パーソナルジムに通うべきか迷っている方へ──

「効果はどれくらい続ければ出るの?」「いつまで続けるのがベスト?」そんな疑問にお応えします。

パーソナルジムは、短期間のダイエット目的から、長期的なボディメイクや健康維持まで、目的に応じて柔軟に通い方を選べます。

特に「確実に結果を出したい」「運動初心者で続けられるか不安」といった方には、食事指導や正しいフォームを学べるパーソナル指導が効果的です。

まずは体験にお越しいただき、自分に合った継続期間や通い方を見つけましょう。

BEYOND溝の口店では、あなたの目標に寄り添った最適なプランをご提案いたします。